Основная идея бихевиоризма заключена в его названии, происходящем от английского слова behavior — «поведение». Именно изучение поведения и поведенческих реакций людей и животных составляет основу бихевиористской психологии.

Сторонники этого направления утверждают, что поведение формируется под воздействием окружающей среды. Проще говоря, оно представляет собой совокупность двигательных реакций на внешние раздражители, называемые стимулами. Зная природу стимула, можно предсказать реакцию. В рамках бихевиоризма реакции делятся на врождённые (безусловные) и приобретённые (условные).

Процесс обучения, согласно бихевиористам, сводится к изменению или формированию желаемого поведения через развитие условных рефлексов. Даже мышление в этом подходе рассматривается как навык, который можно тренировать.

Роль учителя в рамках бихевиоризма заключается в создании условий, которые побуждают учащихся демонстрировать необходимое поведение. При этом ученик рассматривается как «чистый лист», на который внешние обстоятельства «записывают» новые навыки. Врожденные или генетические факторы, эмоции и внутренние процессы практически не учитываются.

Сторонники этого направления утверждают, что поведение формируется под воздействием окружающей среды. Проще говоря, оно представляет собой совокупность двигательных реакций на внешние раздражители, называемые стимулами. Зная природу стимула, можно предсказать реакцию. В рамках бихевиоризма реакции делятся на врождённые (безусловные) и приобретённые (условные).

Процесс обучения, согласно бихевиористам, сводится к изменению или формированию желаемого поведения через развитие условных рефлексов. Даже мышление в этом подходе рассматривается как навык, который можно тренировать.

Роль учителя в рамках бихевиоризма заключается в создании условий, которые побуждают учащихся демонстрировать необходимое поведение. При этом ученик рассматривается как «чистый лист», на который внешние обстоятельства «записывают» новые навыки. Врожденные или генетические факторы, эмоции и внутренние процессы практически не учитываются.

Как возник бихевиористский подход к обучению

Бихевиоризм, как направление в психологии и педагогике, берет свое начало в трудах американского философа и психолога Джона Бродеса Уотсона. Именно его считают «отцом» этого подхода. В 1913 году Уотсон опубликовал статью «Психология с точки зрения бихевиориста», известную также как Манифест бихевиоризма. В этом тексте он предложил отказаться от изучения сознания через экспериментальные методы и сосредоточиться на анализе наблюдаемого поведения.

Уотсон утверждал, что психология должна быть объективной наукой, направленной на прогнозирование и контроль поведения. Он считал, что внутренние процессы — мысли, эмоции и чувства — невозможно исследовать научными методами, а потому их следует исключить из анализа. Согласно его взглядам, поведение — это реакция на стимул. Эту взаимосвязь он описывал формулой S-R (stimulus — response, что означает «стимул — реакция»). Уотсон считал, что обучение представляет собой процесс изменения поведения через воздействие стимулов.

Такие идеи легли в основу классического (или методологического) бихевиоризма. Позднее подход был дополнен и видоизменен в рамках радикального бихевиоризма, предложенного Берресом Фредериком Скиннером. Об этой версии бихевиоризма мы расскажем далее.

Уотсон утверждал, что психология должна быть объективной наукой, направленной на прогнозирование и контроль поведения. Он считал, что внутренние процессы — мысли, эмоции и чувства — невозможно исследовать научными методами, а потому их следует исключить из анализа. Согласно его взглядам, поведение — это реакция на стимул. Эту взаимосвязь он описывал формулой S-R (stimulus — response, что означает «стимул — реакция»). Уотсон считал, что обучение представляет собой процесс изменения поведения через воздействие стимулов.

Такие идеи легли в основу классического (или методологического) бихевиоризма. Позднее подход был дополнен и видоизменен в рамках радикального бихевиоризма, предложенного Берресом Фредериком Скиннером. Об этой версии бихевиоризма мы расскажем далее.

Однако справедливости ради стоит отметить, что Уотсон не был единственным исследователем, изучавшим поведенческие реакции. Его заслуга заключается в обобщении существующих научных работ, популяризации идеи обучения через контроль поведения и введении терминов «бихевиоризм» и «бихевиорист».

Прежде чем перейти к эволюции этого подхода, приведем несколько ключевых исследований, которые оказали влияние как на самого Уотсона, так и на развитие бихевиоризма в целом.

Прежде чем перейти к эволюции этого подхода, приведем несколько ключевых исследований, которые оказали влияние как на самого Уотсона, так и на развитие бихевиоризма в целом.

Русские корни бихевиоризма

Хотя родиной бихевиоризма официально считаются США, многие историки признают, что истоки этого подхода уходят в работы русских физиологов. Их исследования заложили фундамент для понимания поведения как реакции на стимулы.

Одним из первых исследователей, чьи труды повлияли на развитие бихевиоризма, был Иван Михайлович Сеченов. Он утверждал, что все психические явления, включая мышление, базируются на физиологических процессах — рефлексах. Сеченов поставил вопрос о существовании рефлексов головного мозга, которые формируются в процессе индивидуального развития и зависят от условий окружающей среды. Также он открыл механизмы центрального торможения, которые подавляют или ослабляют ответные реакции организма на внешние раздражители.

Идеи Сеченова получили продолжение в работах Владимира Михайловича Бехтерева. Он настаивал, что психология должна быть объективной наукой, и изучал влияние факторов окружающей среды на поведение человека.

Один из самых известных русских физиологов, Иван Петрович Павлов, сделал значительный вклад в развитие принципов, которые впоследствии стали ключевыми для бихевиоризма. Он открыл механизм классического (респондентного) обусловливания — формы бессознательного обучения, при которой сочетание условного и безусловного стимулов приводит к появлению новой, приобретённой реакции.

Павлов пришел к этому открытию во время своих исследований пищеварительной системы собак. Он заметил, что у животных начиналось слюноотделение при виде техника, который их кормил, ещё до того, как еда появлялась. Для подтверждения своих наблюдений учёный провёл эксперимент: перед кормлением он звонил в колокольчик. Сначала звук не вызывал у животных никакой реакции, но после нескольких повторений собаки стали ассоциировать звон с едой. В результате у них возникала слюноотделительная реакция даже на один лишь звук.

Этот эксперимент стал яркой иллюстрацией того, как нейтральный стимул может превратиться в условный, вызывая обусловленную (приобретённую) реакцию. Работа Павлова оказала значительное влияние на развитие бихевиоризма, а его открытие стало ключевым элементом в понимании процессов обучения и формирования поведения.

Хотя родиной бихевиоризма официально считаются США, многие историки признают, что истоки этого подхода уходят в работы русских физиологов. Их исследования заложили фундамент для понимания поведения как реакции на стимулы.

Одним из первых исследователей, чьи труды повлияли на развитие бихевиоризма, был Иван Михайлович Сеченов. Он утверждал, что все психические явления, включая мышление, базируются на физиологических процессах — рефлексах. Сеченов поставил вопрос о существовании рефлексов головного мозга, которые формируются в процессе индивидуального развития и зависят от условий окружающей среды. Также он открыл механизмы центрального торможения, которые подавляют или ослабляют ответные реакции организма на внешние раздражители.

Идеи Сеченова получили продолжение в работах Владимира Михайловича Бехтерева. Он настаивал, что психология должна быть объективной наукой, и изучал влияние факторов окружающей среды на поведение человека.

Один из самых известных русских физиологов, Иван Петрович Павлов, сделал значительный вклад в развитие принципов, которые впоследствии стали ключевыми для бихевиоризма. Он открыл механизм классического (респондентного) обусловливания — формы бессознательного обучения, при которой сочетание условного и безусловного стимулов приводит к появлению новой, приобретённой реакции.

Павлов пришел к этому открытию во время своих исследований пищеварительной системы собак. Он заметил, что у животных начиналось слюноотделение при виде техника, который их кормил, ещё до того, как еда появлялась. Для подтверждения своих наблюдений учёный провёл эксперимент: перед кормлением он звонил в колокольчик. Сначала звук не вызывал у животных никакой реакции, но после нескольких повторений собаки стали ассоциировать звон с едой. В результате у них возникала слюноотделительная реакция даже на один лишь звук.

Этот эксперимент стал яркой иллюстрацией того, как нейтральный стимул может превратиться в условный, вызывая обусловленную (приобретённую) реакцию. Работа Павлова оказала значительное влияние на развитие бихевиоризма, а его открытие стало ключевым элементом в понимании процессов обучения и формирования поведения.

Эксперимент «Маленький Альберт»: как Джон Уотсон доказал обусловливание у человека

В отличие от Ивана Павлова, который изучал обусловливание исключительно на животных, Джон Уотсон решил проверить, можно ли использовать тот же принцип для формирования поведения у человека. В 1920 году, совместно со своей ассистенткой (а впоследствии женой) Розали Рейнер, он провел эксперимент, который вошел в историю психологии под названием «Маленький Альберт». Сегодня этот эксперимент считается одним из самых неэтичных в науке.

Объектом исследования стал девятимесячный ребёнок, упомянутый в записях Уотсона как Альберт Б. (его настоящее имя так и осталось неизвестным). На первом этапе эксперимента малышу показывали различные объекты, включая белую крысу, кролика, собаку, обезьяну, маски с волосами и без них, шарики ваты и даже горящую газету. Ничто из этого не вызывало у ребёнка страха.

Затем началась вторая часть эксперимента. Когда Альберту снова показали белую крысу, Уотсон ударил молотком по металлической трубе, создавая громкий и пугающий звук. Ребёнок испугался шума и заплакал. Этот процесс повторялся несколько раз: каждый раз, когда ребёнок видел крысу, раздавался громкий стук. Вскоре у мальчика выработалась ассоциация между появлением крысы и неприятным звуком. Он начал бояться грызуна даже без шума.

Эксперимент также продемонстрировал явление обобщения стимулов: страх Альберта распространился на все белые и пушистые объекты. Он пугался не только белой крысы, но и кролика, шариков ваты и даже Уотсона, надевшего маску Санта-Клауса с белой бородой.

Этот эксперимент стал классическим примером классического обусловливания у человека, но также вызвал многочисленные споры из-за своего неэтичного характера. Современные психологи считают недопустимым ставить эксперименты, которые могут нанести вред психике участников, особенно если речь идет о детях.

Объектом исследования стал девятимесячный ребёнок, упомянутый в записях Уотсона как Альберт Б. (его настоящее имя так и осталось неизвестным). На первом этапе эксперимента малышу показывали различные объекты, включая белую крысу, кролика, собаку, обезьяну, маски с волосами и без них, шарики ваты и даже горящую газету. Ничто из этого не вызывало у ребёнка страха.

Затем началась вторая часть эксперимента. Когда Альберту снова показали белую крысу, Уотсон ударил молотком по металлической трубе, создавая громкий и пугающий звук. Ребёнок испугался шума и заплакал. Этот процесс повторялся несколько раз: каждый раз, когда ребёнок видел крысу, раздавался громкий стук. Вскоре у мальчика выработалась ассоциация между появлением крысы и неприятным звуком. Он начал бояться грызуна даже без шума.

Эксперимент также продемонстрировал явление обобщения стимулов: страх Альберта распространился на все белые и пушистые объекты. Он пугался не только белой крысы, но и кролика, шариков ваты и даже Уотсона, надевшего маску Санта-Клауса с белой бородой.

Этот эксперимент стал классическим примером классического обусловливания у человека, но также вызвал многочисленные споры из-за своего неэтичного характера. Современные психологи считают недопустимым ставить эксперименты, которые могут нанести вред психике участников, особенно если речь идет о детях.

Эдвард Ли Торндайк и его эксперименты с кошками: вклад в бихевиоризм

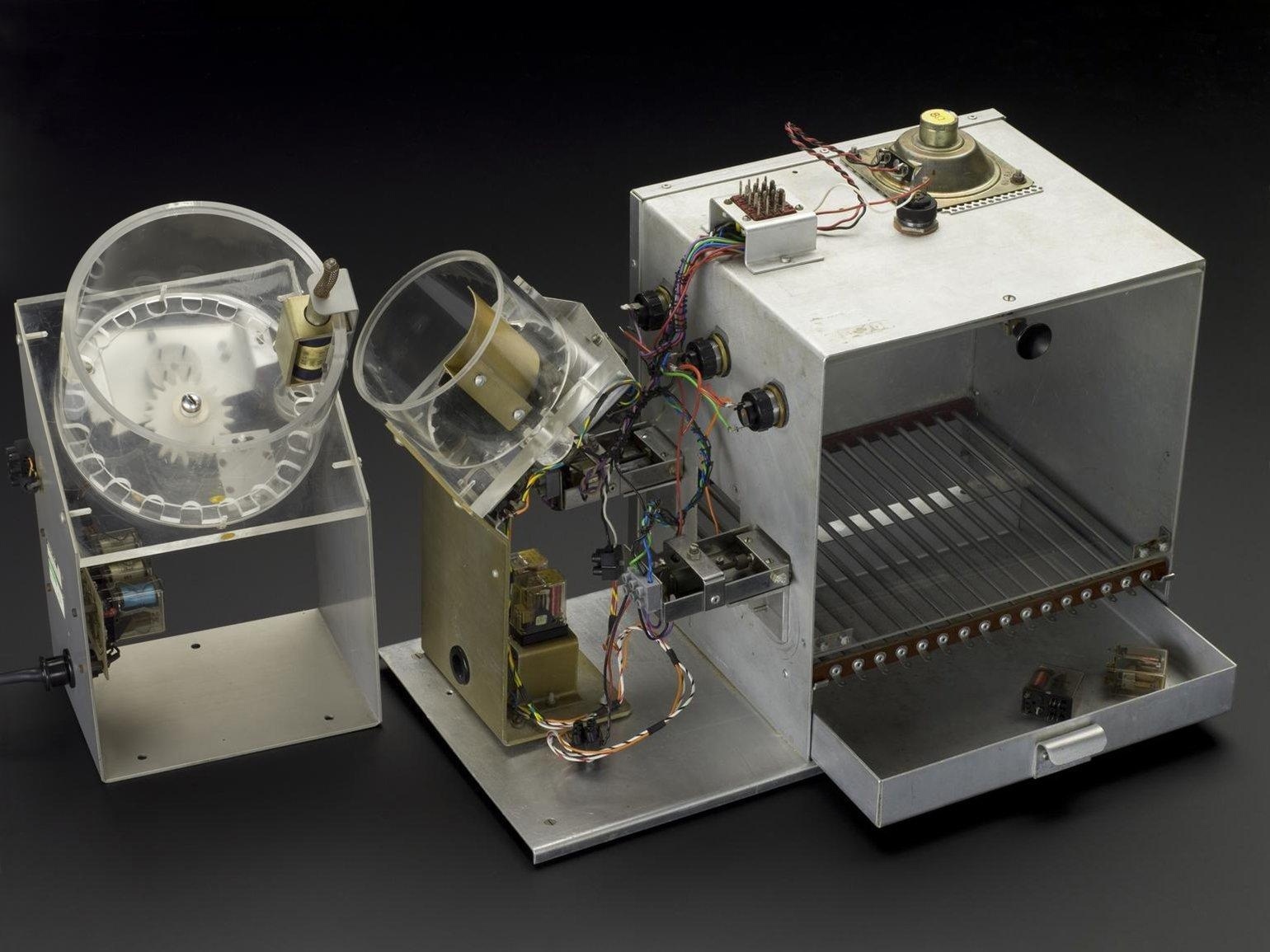

Эдвард Ли Торндайк, профессор педагогической психологии Колумбийского университета, внес значительный вклад в развитие бихевиоризма своими исследованиями поведения животных. Одним из его самых известных экспериментов стало обучение кошек выбираться из коробок-головоломок.

Коробки, созданные Торндайком, представляли собой устройства с дверцей, открывавшейся при натяжении верёвки, соединённой с грузом. Чтобы выбраться наружу, кошка должна была нажать на рычаг, который активировал механизм. Как только животное освобождалось, его ждала награда в виде пищи. Этот принцип, позднее названный положительным подкреплением, стал одним из ключевых в бихевиористской теории.

Торндайк заметил, что поначалу действия кошек были случайными: они нажимали на рычаг скорее по совпадению. Однако с каждой новой попыткой животные всё быстрее находили правильное решение. Этот процесс он описал как обучение методом проб и ошибок. Животные запоминали успешные действия и постепенно исключали те, которые не приводили к результату.

На основании своих экспериментов Торндайк сформулировал несколько важных законов, которые оказали влияние на бихевиористский подход:

Эти открытия стали основой для дальнейших исследований в бихевиоризме, включая работы Джона Уотсона и Берреса Фредерика Скиннера. Эксперименты Торндайка продемонстрировали, как закономерности поведения можно изучать, анализировать и использовать для обучения как животных, так и людей.

Коробки, созданные Торндайком, представляли собой устройства с дверцей, открывавшейся при натяжении верёвки, соединённой с грузом. Чтобы выбраться наружу, кошка должна была нажать на рычаг, который активировал механизм. Как только животное освобождалось, его ждала награда в виде пищи. Этот принцип, позднее названный положительным подкреплением, стал одним из ключевых в бихевиористской теории.

Торндайк заметил, что поначалу действия кошек были случайными: они нажимали на рычаг скорее по совпадению. Однако с каждой новой попыткой животные всё быстрее находили правильное решение. Этот процесс он описал как обучение методом проб и ошибок. Животные запоминали успешные действия и постепенно исключали те, которые не приводили к результату.

На основании своих экспериментов Торндайк сформулировал несколько важных законов, которые оказали влияние на бихевиористский подход:

- Закон упражнения. Усвоенное поведение становится устойчивым благодаря практике, но может исчезнуть при её отсутствии. Для сохранения навыка его необходимо регулярно повторять.

- Закон эффекта. Поведение закрепляется или подавляется в зависимости от последствий. Действия, которые приводят к приятным результатам (например, вознаграждению), с большей вероятностью повторятся, тогда как поведение, вызывающее неприятные последствия, будет прекращено.

Эти открытия стали основой для дальнейших исследований в бихевиоризме, включая работы Джона Уотсона и Берреса Фредерика Скиннера. Эксперименты Торндайка продемонстрировали, как закономерности поведения можно изучать, анализировать и использовать для обучения как животных, так и людей.

Радикальный бихевиоризм Б. Ф. Скиннера: развитие идей и ключевые эксперименты

К середине 1930-х годов методологический бихевиоризм Джона Уотсона стал подвергаться критике за неспособность объяснить некоторые аспекты поведения, такие как:

Одним из исследователей, предложивших новый взгляд на поведенческую психологию, стал Беррес Фредерик Скиннер, создавший концепцию радикального бихевиоризма.

- Спонтанность реакций — случаи, когда поведение проявляется без очевидного стимула.

- Изменчивость поведения — различия в реакции на один и тот же стимул, включая частоту и характер проявлений.

Одним из исследователей, предложивших новый взгляд на поведенческую психологию, стал Беррес Фредерик Скиннер, создавший концепцию радикального бихевиоризма.

Ключевые идеи радикального бихевиоризма

Скиннер полагал, что поведение человека определяется не только внешними стимулами, но и внутренними процессами, такими как ожидания последствий и личный опыт. Развивая закон эффекта Торндайка, он сформулировал теорию оперантного обусловливания, где поведение контролируется его последствиями.

Скиннер выделил два вида подкрепления:

Важно различать отрицательное подкрепление и наказание. Наказание подавляет поведение, тогда как отрицательное подкрепление стимулирует его изменение, помогая избежать неприятного результата. Скиннер утверждал, что положительное подкрепление всегда более эффективно, чем наказание, и работает лучше, чем отрицательное.

Скиннер полагал, что поведение человека определяется не только внешними стимулами, но и внутренними процессами, такими как ожидания последствий и личный опыт. Развивая закон эффекта Торндайка, он сформулировал теорию оперантного обусловливания, где поведение контролируется его последствиями.

Скиннер выделил два вида подкрепления:

- Положительное подкрепление. Событие, которое усиливает вероятность повторения поведения. Например, похвала ребёнка за уборку игрушек побуждает его делать это снова.

- Отрицательное подкрепление. Устранение неприятного стимула в ответ на изменение поведения. Например, ребёнок прекращает шалить, чтобы родитель перестал хмуриться.

Важно различать отрицательное подкрепление и наказание. Наказание подавляет поведение, тогда как отрицательное подкрепление стимулирует его изменение, помогая избежать неприятного результата. Скиннер утверждал, что положительное подкрепление всегда более эффективно, чем наказание, и работает лучше, чем отрицательное.

Эксперименты Скиннера

Для проверки своих гипотез Скиннер проводил эксперименты с использованием разработанного им устройства, известного как ящик Скиннера. Это была закрытая камера с рычагом или кнопкой внутри и механизмом для подачи пищи.

Для проверки своих гипотез Скиннер проводил эксперименты с использованием разработанного им устройства, известного как ящик Скиннера. Это была закрытая камера с рычагом или кнопкой внутри и механизмом для подачи пищи.

- Положительное подкрепление. В ящик помещали крысу, которая, нажимая на рычаг, получала еду. Сначала нажатия были случайными, но вскоре крыса понимала связь между действием и наградой, систематически нажимая рычаг.

- Отрицательное подкрепление. Пол ящика был электрифицирован, и крысы быстро учились нажимать рычаг, чтобы отключить ток на 30 секунд. Однако обучение происходило медленнее, чем при использовании положительного подкрепления.

Эксперименты с суеверностью

Одним из самых известных экспериментов Скиннера стало исследование «суеверного» поведения голубей. Голубей, испытывающих голод, помещали в клетку с дозатором корма, который автоматически выдавал еду через равные промежутки времени, независимо от действий птиц.

Вскоре голуби начали повторять случайные движения, которые они совершали, когда корм появился впервые, например, вращались против часовой стрелки или покачивали головой. Скиннер предположил, что птицы ассоциировали получение пищи со своими действиями, хотя связи между ними не было.

Скиннер сравнил это с человеческой суеверностью, когда люди совершают бессмысленные действия (например, стучат по дереву или скрещивают пальцы), ошибочно веря, что это поможет достичь желаемого.

Одним из самых известных экспериментов Скиннера стало исследование «суеверного» поведения голубей. Голубей, испытывающих голод, помещали в клетку с дозатором корма, который автоматически выдавал еду через равные промежутки времени, независимо от действий птиц.

Вскоре голуби начали повторять случайные движения, которые они совершали, когда корм появился впервые, например, вращались против часовой стрелки или покачивали головой. Скиннер предположил, что птицы ассоциировали получение пищи со своими действиями, хотя связи между ними не было.

Скиннер сравнил это с человеческой суеверностью, когда люди совершают бессмысленные действия (например, стучат по дереву или скрещивают пальцы), ошибочно веря, что это поможет достичь желаемого.

Значение работы Скиннера

Радикальный бихевиоризм Скиннера стал важным этапом в развитии психологической науки. Его идеи о подкреплении нашли широкое применение в обучении, терапии и управлении поведением. Эксперименты Скиннера помогли глубже понять механизмы формирования поведения как у животных, так и у людей.

Радикальный бихевиоризм Скиннера стал важным этапом в развитии психологической науки. Его идеи о подкреплении нашли широкое применение в обучении, терапии и управлении поведением. Эксперименты Скиннера помогли глубже понять механизмы формирования поведения как у животных, так и у людей.

Как используют бихевиористский подход в обучении

Бихевиористский подход в обучении продолжает активно применяться благодаря своей эффективности и научной обоснованности. Основываясь на работах таких ученых, как Кларк Халл, Эдвард Толмен, Эдвин Гатри и Альберт Бандура, он предлагает конкретные стратегии, позволяющие формировать новое поведение учащихся.

Основные принципы бихевиористского подхода в обучении

Основные принципы бихевиористского подхода в обучении

- Обучение — это формирование поведения. Цель обучения в бихевиоризме заключается не столько в передаче знаний, сколько в формировании новых моделей поведения.

- Окружающая среда влияет на поведение. Поведение учащихся формируется под воздействием внешних условий, включая как школьную, так и домашнюю обстановку. Учитель, зная особенности жизненной ситуации ученика, может точнее понять его поведение и найти подходящие методы обучения.

- Использование подкреплений: Положительное подкрепление (похвала, награды) помогает мотивировать и улучшает результаты; Отрицательное подкрепление (устранение неприятных условий) используется реже, так как оно менее эффективно для долгосрочного обучения. Методы подкрепления должны быть индивидуальными: то, что мотивирует одного ученика, может быть неэффективным для другого.

- Закрепление навыков через практику. Поведение теряется без регулярной практики, поэтому обучение должно включать упражнения и повторение.

- Наблюдение и подражание. Ученики учатся, наблюдая за действиями учителя. Пример педагога и его поведение играют ключевую роль в формировании новых навыков и в преодолении трудностей.

Примеры использования бихевиористских стратегий

Многие методики, основанные на бихевиоризме, применяются в современной образовательной практике:

Многие методики, основанные на бихевиоризме, применяются в современной образовательной практике:

- Положительное подкрепление. Ученика хвалят за выполнение задания, дают хорошие оценки или небольшие награды за старания.

- Наказание. Используется для корректировки нежелательного поведения, например, через замечания, плохие оценки или записи в дневнике.

Исследования эффективности

Пример успешного применения бихевиористских подходов был представлен в 2017 году индонезийскими учеными. В рамках исследования на основе принципов Торндайка и Скиннера было разработано обучение для 32 семиклассников, направленное на развитие речевых навыков.

Ключевые элементы программы включали использование подкреплений для повышения мотивации и тренировку новых навыков в соответствии с «законом физических упражнений».

Результаты показали, что учащиеся значительно улучшили свои разговорные навыки. Это подтверждает, что стратегии бихевиористского подхода могут быть эффективно адаптированы для разных образовательных целей.

Бихевиористский подход остается актуальным в современной педагогике, предлагая проверенные временем методы формирования поведения. Эти принципы легко интегрировать в учебный процесс для повышения эффективности обучения и формирования у учащихся устойчивых навыков.

Пример успешного применения бихевиористских подходов был представлен в 2017 году индонезийскими учеными. В рамках исследования на основе принципов Торндайка и Скиннера было разработано обучение для 32 семиклассников, направленное на развитие речевых навыков.

Ключевые элементы программы включали использование подкреплений для повышения мотивации и тренировку новых навыков в соответствии с «законом физических упражнений».

Результаты показали, что учащиеся значительно улучшили свои разговорные навыки. Это подтверждает, что стратегии бихевиористского подхода могут быть эффективно адаптированы для разных образовательных целей.

Бихевиористский подход остается актуальным в современной педагогике, предлагая проверенные временем методы формирования поведения. Эти принципы легко интегрировать в учебный процесс для повышения эффективности обучения и формирования у учащихся устойчивых навыков.

За что критикуют бихевиоризм

В 1950–1960-х годах бихевиоризм начал утрачивать свои позиции, уступая место когнитивизму. Этот подход, по мнению психологов, возник как реакция на недостатки бихевиоризма и был призван устранить те аспекты, с которыми многие ученые не соглашались.

Основные причины критики бихевиоризма:

Основные причины критики бихевиоризма:

- Бихевиоризм сосредоточен исключительно на наблюдаемом поведении, игнорируя внутренние психические процессы. Он не объясняет, как человек усваивает, анализирует и обрабатывает информацию.

- Многие считают, что сведение поведения к формуле «стимул — реакция — подкрепление» чрезмерно упрощает сложные механизмы человеческой деятельности.

- Бихевиоризм не объясняет процессы обучения или изменения поведения, которые происходят без воздействия внешней среды. Такие явления указывают на наличие внутренних психологических факторов, которые этот подход игнорирует.

Бихевиоризм vs когнитивизм

Несмотря на то, что когнитивизм в значительной мере вытеснил бихевиоризм, последний остается актуальным и востребованным. Даже представители когнитивистского подхода признают вклад бихевиоризма в современную науку.

Так, американский психолог и эксперт по вопросам памяти Генри Рёдигер III в 2004 году, к столетию со дня рождения Б. Ф. Скиннера, опубликовал статью под названием «Что случилось с бихевиоризмом?». В своей работе он утверждал, что поведенческий подход не исчез и остается «живым и здоровым».

Рёдигер подчеркнул, что бихевиористская терапия по-прежнему является основным методом лечения многих фобий, поведенческих нарушений и расстройств аутистического спектра. Кроме того, специализированные журналы, такие как Journal of the Experimental Analysis of Behavior и Journal of Applied Behavior Analysis, продолжают выходить, поддерживая научное сообщество бихевиористов. По его мнению, бихевиоризм «выиграл интеллектуальную битву», и в сущности, все психологи так или иначе используют его принципы.

Схожую точку зрения выразила Одри Уотерс, журналистка и автор книги Teaching Machines: The History of Personalized Learning. В своей работе она отметила, что, хотя современное образование кажется основанным на принципах когнитивизма, технологии в EdTech в значительной степени опираются на идеи бихевиоризма.

Уотерс объясняет, что системы дистанционного обучения, прокторинга и другие образовательные технологии не только фиксируют поведение учащихся, но и пытаются его менять. Более того, многие подходы, заимствованные из бизнеса, перешли в образовательную среду, включая стремление к контролю поведения и повышению продуктивности.

Несмотря на то, что Уотерс известна своей критикой крупных технологических компаний, её взгляд подчеркивает ключевую мысль: идеи бихевиоризма остаются актуальными и влияют на современные образовательные процессы, даже если находятся в тени когнитивизма. Сбрасывать их со счетов пока рано.

Так, американский психолог и эксперт по вопросам памяти Генри Рёдигер III в 2004 году, к столетию со дня рождения Б. Ф. Скиннера, опубликовал статью под названием «Что случилось с бихевиоризмом?». В своей работе он утверждал, что поведенческий подход не исчез и остается «живым и здоровым».

Рёдигер подчеркнул, что бихевиористская терапия по-прежнему является основным методом лечения многих фобий, поведенческих нарушений и расстройств аутистического спектра. Кроме того, специализированные журналы, такие как Journal of the Experimental Analysis of Behavior и Journal of Applied Behavior Analysis, продолжают выходить, поддерживая научное сообщество бихевиористов. По его мнению, бихевиоризм «выиграл интеллектуальную битву», и в сущности, все психологи так или иначе используют его принципы.

Схожую точку зрения выразила Одри Уотерс, журналистка и автор книги Teaching Machines: The History of Personalized Learning. В своей работе она отметила, что, хотя современное образование кажется основанным на принципах когнитивизма, технологии в EdTech в значительной степени опираются на идеи бихевиоризма.

Уотерс объясняет, что системы дистанционного обучения, прокторинга и другие образовательные технологии не только фиксируют поведение учащихся, но и пытаются его менять. Более того, многие подходы, заимствованные из бизнеса, перешли в образовательную среду, включая стремление к контролю поведения и повышению продуктивности.

Несмотря на то, что Уотерс известна своей критикой крупных технологических компаний, её взгляд подчеркивает ключевую мысль: идеи бихевиоризма остаются актуальными и влияют на современные образовательные процессы, даже если находятся в тени когнитивизма. Сбрасывать их со счетов пока рано.